作者:石晓宁 / 来源:她乡华闻 chicvancouver

2019年8月9日,是加拿大华人自有中华会馆以来之135周年纪念日。作为“超党派、超宗族、无畛域之办理各埠全侨福利之最高机构,”(第一部加拿大华人史《加拿大华侨史》的作者李东海之定义)在19世纪末、20世纪上半叶,其为加拿大华人争取权益、开辟家园,为祖国赈灾救亡兴业的历史贡献,值得纪念;其风雨历程与发展轨迹,更值得我们去回顾与挖掘,以飧后继。

1945年多伦多市庆祝二战胜利游行,华人车队。资料来源:多伦多市档案馆

19世纪末、20世纪上半叶,中国政局变故频仍,加拿大则排华歧视正隆。恰是在这样变幻的背景中,加拿大中华会馆尊持1884年域多利中华会馆创建之宗旨:“联络众情,施行善举,凡解息争讼,扶助贫病,禁除内患,杜御外侮”,以领导反抗排华法案、处理各类侨民事务、兴办唐人街公共事业为主。但是又不忘祖国,倾力于各项慈善义举,尤以抗战救亡为著。

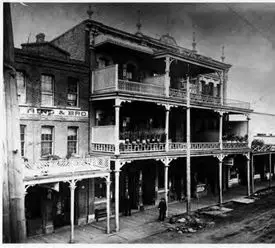

1880-90年代的加拿大域多利中华会馆(Fisgard Street, Victoria, B.C.)

资料来源:维多利亚大学图书馆

一、加拿大中华会馆初建(1884-1911)1909年前,加拿大无大清国领事馆。所有重大事件都要呈报旧金山中国公使馆解决,非常不便。1884年 6月由20位域多利商人组成的团体,致信旧金山中国公使黄遵宪,要求建立中华会馆(Chinese Consolidated Benevolent Association, CCBA)得到黄的支持,遂于1884年7月28日宣告成立。1884年是加拿大华侨社区历史的一个关键时间点。从加拿大对于华人设禁的时间表上,可以看到:1858年第一批华人到达加拿大西部开始淘金,至1871年卑诗省议会议决褫夺华人投票权,到了1884年,决定向来加华人征收10元人头税,1882年,美国出台排华法案,6,500华工转来加拿大修铁路;不仅如此,一年后的1885年,联邦针对华人移民的50元人头税出台,同年又是太平洋铁路竣工,大批华人从此失业。可见不过二十几年的时间,占有全加拿大华人口一半以上的卑诗省,对于华人移民排斥已经到了相当严重的程度。

而大清国于第二次鸦片战争后,被迫签订《中英北京条约》,同意国民自愿出境,但是不予保护,而且还有华侨海禁(即华侨不能回国投资发展,1893解禁)的存在,华侨既无祖国后盾,又属不享受任何居住国社会保障的客籍身份(sojourner)。因此,一个本地的全侨性机构为没有身份保障的华人维权势在必行。

域多利成为第一个中华会馆的诞生地有其历史原因。1865年前,鸦片贸易尚处于自由贸易阶段,未有明令禁止。1840年后,香港与域多利成为太平洋鸦片航线,域多利成为北美鸦片集散地和加工厂,从香港运来的生鸦片到域多利唐人街加工,使其唐人街规模扩大,人口占到卑诗省拥有2,672华人人口的四分之一。唐人街是孤立于主流社会内的孤岛,不享受任何的公共设施。内部由于利益等引发的堂斗问题,以及铁路、矿区渔业等季节性失业的华工,冬季一般聚集到域多利唐人街,其安置也形成了唐人街的社会问题,加之会党组织洪门致公堂控制的鸦片馆与娼寮,同样需要一个全侨性机构解决纠纷与福利。因此,域多利成为加拿大第一个中华会馆的诞生地。

邻近的二埠(今新威斯敏斯特,New Westminster)也因同样的原因建立起了中华会馆。当时的咸水埠即现在的温哥华的中华会馆也于1889年雏形初现,并于1906年正式注册。

其后有蒙特利尔中华会馆(1912)的创建,埃德蒙顿中华会馆(1927)等地中华会馆的创建。在各埠中华会馆的兴建中,多伦多地区的较为特殊。早期为华人基督教团体主导,安省中华总会馆要晚至1947年方兴,但是,其前身安省华侨统一抗日救国会却在抗战之初就已兴建,发挥了类似中华会馆的功能。1960年代,学者李东海统计全加共有27所中华会馆。时至1990年,黎全恩教授统计尚有18所中华会馆。

蒙特利尔1950年代中华医院,资料来源:刘令《华侨人物志》

早期的中华会馆兴办华侨社区的各类服务,经费来源除了会费,还有热心公益的商人捐资、各类诸如演剧等活动捐款,以及中华会馆收取华侨回国离境时的出港票。所兴办之事业其一为华人医院。由于唐人街长期与充满歧视的主流社会隔离,年老贫病的华人的福利没有保障,域多利中华会馆1885年建起了第一座华人医院的雏形太平房。其二未华人墓园。遵循华人安土重迁的传统观念,中华会馆承担起原为各地方善堂的工作,运送逝者骨殖返乡。1872年域多利中华会馆于玫瑰湾(Rose Bay)建起第一座华人公墓,雇人从温哥华始,沿着铁路寻找坟茔并起出遗骸,清洗后装入盒中,存入域多利不同的善堂,分别运送回国。后则每7年会将骨殖掘起,清洗后运回香港东华医院,再分别回乡安葬,直至抗战中断。其三为兴学办教。域多利中华会馆1899年建立了乐群义塾。1907年,为抗议卑诗省教育局黄白分校,域多利建起华侨公立学校。

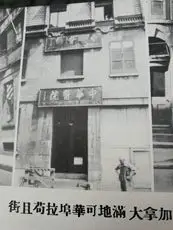

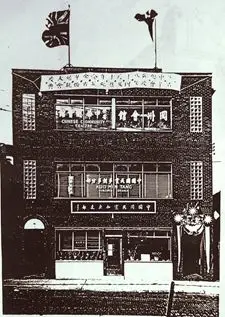

1907年域多利中华会馆为抵抗黄白分校建立华侨公立学校,二层为中华会馆机构。

在这些活动中,中华会馆最骄人的功绩为与白人主流社会抗争,反对歧视法案,为华侨争取权益之善举。1903年加拿大政府通过对华人课以500元人头税法案。通过之前,各埠中华会馆都以全侨的代表与主流社会进行抗争。由于其时加拿大没有清政府的领事机构,1900年,当主流社会准备把人头税从50元增加到500元时,域多利中华会馆同温哥华、新西斯敏特中华会馆联名向中国广东省省长上书希望能够与英国政府交涉加以反对。1902年,加拿大政府成立皇家调查委员会展开中日移民问卷调查时,域多利中华会馆号召华人每人捐50分来请律师反对这个调查。

温哥华片打东街(E. Pender St.)中华会馆。资料来源:温哥华市档案馆

温哥华中华会馆于1899年已经开始运作,至1906年正式成立。在1907年的反华暴乱中发挥了全侨的领导作用。他们与刚刊行的《华英日报》(《大汉公报》的前身)一起散发传单,安抚民心,同时也向市政府提出赔偿要求。二、1911-1923年民国初建与中华会馆对于1923年排华法案的抗争1909年大清制定《国籍法》,华侨的中国身份有了归属;但是作为加拿大华侨,在1947年排华法案的废止前,其在加拿大国没有获得身份的可能。因此辛亥革命后,中华民国作为亚洲第一个民主共和国之创建,华侨有了民族国家的归属。1912年8月北洋政府的《参议院组织法》,规定参议院要有6位华侨议员的比例,更将华侨与祖国的联系进一步密切了起来,从此海外华侨更有了关心祖国、热心参政的大前提。

从国内形势看,民初诸多党派纷立化合、北洋军阀混战的局面也深深地影响到了加拿大华人社区。侨社中开始了政治党派之争,尤以加拿大国民党支部一方与洪门致公堂、宪政党以及共和党拥袁一方的党政为著,著名的洪门与孙中山的公案即发生在此时。1916年袁世凯殂逝后,孙中山两次于广东护法,尤以1921年的广东军政府,以推行共产、以党治国为号召,形成南北对峙之局。使得加拿大侨社的分裂继续,进一步加深了党争的局面。

1919年温尼伯大罢工。图片来源:加拿大国家档案馆(Library and Archives Canada)

而加拿大在一战( 1914-1918 )背景中,战时法、新闻检查制度(1915)出台,以控制舆论与社会团体。受共产国际全球范围工人运动的影响,此期间加拿大历史上出现了共5万人的第一次罢工潮。1917了苏联十月革命后,加拿大的激进活动更为频繁,导致了加拿大对于包括国民党在内的多个激进侨团的取缔。一战结束,百业萧条中,温尼伯大罢工爆发(The 1919 Winnipeg General Strike),失业的老兵抗议又加入,社会矛盾终于引发了再度排华声浪,华人再度成为替罪羊,1923年最终通过了排华法案。在这样的历史背景,影响到了中华会馆的运作。尤以温哥华中华会馆为典型。1910年后,温哥华成为加拿大最重要的城市,其华人人口也超过了域多利的跃居全加首位。中华会馆则早在辛亥革命前同盟会骨干冯自由在加拿大时期,就已经开始秘密在青年中发展同盟会。1911年,借温哥华中华会馆改选董事之机,冯自由组织同盟会员将历年为保皇会控制的中华会馆的董事撤换,使同盟会员在其中的席位占据了绝对的优势,形成了民元后,温哥华中华会馆由国民党人把持的局面。其处处与温哥华领事馆挈肘,甚至在1916-17年向民国外交部状告温哥华领事林轼垣以欲加之罪,因为林领事曾因国民党在侨社宣传反袁革命而要求加拿大政府取缔其组织与机关报刊,此状有报复之嫌。

温哥华中华会馆近影

如此不事合作的内斗,使得中华会馆的威信在侨社中削弱。1914年一战伊始,工情冷淡,华工失业者众,有些华侨组织绕开中华会馆,自发兴起了如惠济团施粥铺,虽然其使用中华会馆为地点,但是不与中华会馆合作,更凸显了中华会馆在侨社中之不力。1917年温哥华中华会馆选举之时,各地方社团选举得人,恢复了中华会馆的正常运作。域多利的中华会馆内部也出现了国民党与洪门致公堂争权的局面,甚至发生了1916年域多利中华会馆暴动的双方的流血事件。即使不是党争,华人社区内部侨团间也有纷争,1912年的蒙特利尔中华会馆,就是蒙城各方矛盾激化、加拿大总领事杨书雯亲赴调解,并化除“各方私见,言归于好”的基础上建立。但是尽管如此,一致对外上,各埠中华会馆依然在侨社内也具有无可争议的号召力,也一直是主流社会唯一认可的全侨机构。1914年一战伊始,排华的事件此起彼伏。各地政府对于华人洗衣馆、沿街叫卖的华人商贩以及华人商家雇佣白人女子等案的歧视性法律出台,各地中华会馆还是与领事馆合作,共同抵御。1912-1914 温哥华岛的乃磨等煤矿暴乱(Nanaimo riot),白人暴徒攻击华人矿工。域多利中华会馆派员调查,具报温哥华林轼垣领事,获得三万元的赔偿。1922年,域多利公立学校制定黄白分校的歧视政策,将400余名华人学生另设校舍入读,域多利中华会馆率领全侨学童罢课一年,域多利教育局最终被迫将之撤销。

本时期中华会馆的号召力,在1923年抗议排华法案通过的运动中充分体现出来了。

1918年后加拿大战后萧条,华人再次成为社会不满情绪的替罪羊。白人工会与老兵排华情绪高涨,亦成为1921年联邦大选两党之砝码。同时,中国的政局变化也成了设立排华法案的一个口实。1921年广州军政府成立,南北对峙对于加拿大移民审查程序产生极大的影响。1921年前,北京政府为国际公认的合法性,设有加拿大移民机构,审查移民资格。广东军政府之成立,北政府失控,南方之移民申请无从送达北京,只得转到驻广州的英国使馆。英使馆对于广东军政府送来的移民申请敷衍放行,使得1921年加拿大免人头税之入境人口大增,形成了移民审查漏洞。1921年加拿大在香港设一移民官,专职受理所有中国的商人申请。

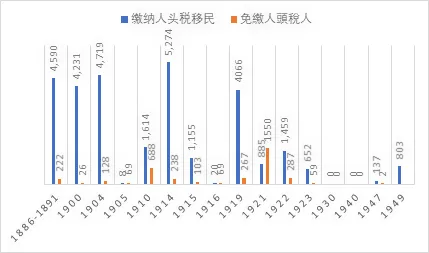

1900-1949年入境华人移民统计数字 资料来源:加拿大年鉴

加拿大政府的历次歧视法案都与华人入境人数高企有关,但是并非失控,可是还是成为了主流社会屡试不爽的口实。1922年春,卑诗省的两位国会议员提议废止华人移民动议,得到了下议院的支持。1923年在联邦议会通过前夕,加拿大华侨社区空前团结,一致抗争。中华会馆发挥了其主要作用。值得注意的是,从这次抗争开始,到1947年的废苛例,多伦多的华侨力量占全加拿大的主导地位。多伦多在1920年代后发展很快,在加东重要性上升。华人侨区也是如此,其时尚无中华会馆,但是多伦多基督教会 the Chinese Christian Association of Toronto(YMCI)的麦造舟(T C Mark)、马镜湖 (Ma T K Wou)等人联合其他各埠,组织“全加华侨驳例总局”。域多利中华会馆组织“全加华侨抗争移民苛例总局”,与各地华侨代表赴多伦多参加全加华侨代表大会,还于1923年4月29日,在有2,100多华人的多伦多,万众一心,举行了人数高达1,000多人的抗议活动,在四三苛例通过前,争取到了一些修改的可能。中华会馆在工作职能范围上,比起民元前大大地扩展了,体现在对于加拿大主流社会的互动的加强上。虽然抵制政府的歧视,但是同时也号召华侨购买了4万8千多加拿大政府战争公债,1918年为哈利法克斯港大爆炸、伤兵捐款,体现了加拿大华人侨社参与社会的意识在提升,开始走出传统的封闭式型态。对于祖国,则除了传统的赈灾外,日本侵占胶东半岛、巴黎和会期间,各埠中华会馆与本地贤达建立抗日救亡会,全侨捐款声援。

从全社区结构看,唐人街有新的团体出现,中华会馆领导的范围被分流:受到主流社会工会的影响,华人也组成了劳工协会,木瓦工人协会(曾在1918年的罢工中成功),瓜菜协会行业工会,甚至和白人的工会也形成联合。土生第二代的同源会,语言为英语,这些团体不用倚仗中华会馆的调节。促使中华会馆的服务对象集中于缺乏福利保障的。

此时期,加拿大各埠中华会馆共有域多利、温哥华、蒙特利尔(1912)、温尼伯(1919)和里贾那(1920)5家,但是其影响力有所削弱。

三、1923年-1947年中华会馆在抗战救亡与排华法案兴废中的贡献

1923年的四三苛例出台前的抗争,使得加拿大华侨社区空前地联合起来了。至1928年,国民政府定都于南京,在海外成立了侨务委员会,国民党在华人社区居于领导地位,中华会馆有了新的归属。在日本侵华的整个30-40年代,中华会馆于当地国民党支部密切合作,在加拿大侨社中再次起到了领导全侨,抗日救亡的作用。自1931年始,各埠成立了各类救国会。1931年10月,以温哥华中华会馆为主导,温哥华华侨拒日救国会成立。1932年上海淞沪战争,域多利中华会馆募得两万捐款支援蔡廷锴。1937年抗战全面爆发,加拿大侨社 “皆以国难深重,非更加团结内部,不能有实力救国”。参与全北美诸如一碗饭运动,认购公债,阻止美加政府向日本输卖军火,1936年7月,加拿大中国航空建设协会成立,献金购买飞机。加拿大八年捐款总计为500万美元以上,温哥华一地就达到100万加元。列入1937-1946年海外捐款33亿4千多万国币的行列中。

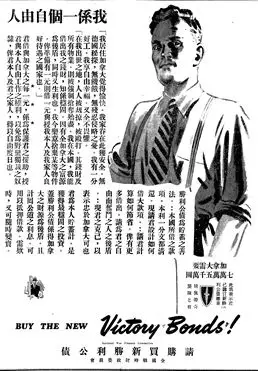

加拿大温哥华报纸《大汉公报》1942年刊出加拿大政府胜利债券,全加华人共计购买达到一千万之巨。

加拿大各埠中华会馆借抗战中、加为同盟国阵线之机,发动侨社,努力取得移民平权的运动。中国加拿大同为同盟国,1942年联合国宣言(1942: Declaration of The United Nations)发表,中国加拿大同为26个国家之一。1943年美国率先废除排华法案。同年中加外交升格,原加拿大1931年来只有驻南京的领事馆,隶属于日本东京公使馆,此次从公使级到大使级,多伦多温哥华建了总领事馆。1945年6月26日,联合国宪章发布(Charter of the United Nations),民族国家间的平等更有了保证。加拿大华人支援加拿大政府也表现不俗,他们购买加拿大胜利公债一千万元,域多利华人购买量占全加华人的20%。华人子弟参军者也大有人在,同时唐人街赌博娼寮陋习减少,华人中产阶层开始迁出唐人街,融入主流社会,都为排华法案的废除做了积极的铺垫。1946年始,各埠同道共同努力,终于促成1947年排华法案终止 。为加拿大中华会馆的贡献又增添了浓重的一笔。加西温哥华中华会馆常委黄文甫,晋京十次,为全侨请命;加东各埠则以多伦多首,以抗战初期的安省华侨统一抗日救国会的麦锡周,张子田为领导,于1946年11月,成立了废除中国移民苛例执行委员会(The Committee for the Repeal of the Chinese Immigrant Act),值得一提的是,黄文甫与麦锡周,皆是幼时来加,中英文双优,在华洋两界皆为翘楚,负有声望。因此,多伦多参加抗苛例的不仅有华人侨胞,加东基督教会中的许多西人也参与声援。1947年5月4日,1923年排华法案终于废除。6月15日,脱胎于安省华侨统一抗日救国会的安省中华总会馆(Chinese Community Centre of Ontario Incorporation),也正式举行了开幕典礼。加拿大中华会馆又增添了新的一员。

1950年代安省中华总会馆 资料来源:个人收藏

1947年至今,加拿大华人逐步获得入籍身份,享有族裔平等与发展机遇。各埠中华会馆没有了大规模地为歧视法案争取权利的运动,转型为全侨谋求福利、并继续争取族裔间的平等与发展的公共机构。回顾早期加拿大华人历史,加拿大中华会馆在侨社中的地位一直以来都是无可替代的。历次援助祖国民族救亡的关头,中华会馆都发挥领袖的作用;而其更加骄人的贡献是在对抗来自主流社会的种种苛例与歧视,以争取华侨的利益为目的,为全侨代言,为后代造福。135年纪念之时,本文回顾中华会馆半个多世纪的历程,向筚路褴褛中华会馆的先贤们致敬。

留下评论